先锋青年网-青年社会实践基地

来源:网络日期:2025/09/01 16:51通讯员:小编人气:

暑假伊始,为响应中宣部等部门关于2025年文化科技卫生“三下乡”活动的号召,西安翻译学院学生会 “古瓷新韵” 实践团专程走进铜川市,开启了一场探寻耀州瓷非遗魅力的实践之旅。作为此次行程的核心站点,陈炉古镇的王家瓷坊、桥上李家瓷坊,以及在当地镇政府协助下探访的铜川技艺大师李和平的瓷艺工作室,不仅承载着耀州瓷“千年窑火不息”的历史底蕴,更在传承中展现出各异的特色与活力。今天,我们就带社区居民一起走进这三大瓷坊,感受指尖上的非遗匠心。

王家瓷坊:守经典,让“镇馆之宝”活在当下

实践团的非遗寻根第一站,便抵达了陈炉古镇的王家瓷坊。在这里,非遗传承人王战军老师用最亲切的方言,为团队成员翻开了耀州瓷的“技艺典籍”——他重点介绍了耀州瓷专属的“文房四宝”,其中最令人惊叹的当属倒流壶。这一器物不仅因独特的“倒灌进水、正置出水”构造尽显古人智慧,更作为陕西历史博物馆的镇馆之宝,成为耀州瓷技艺巅峰的象征。

从传承特色来看,王家瓷坊始终扎根“传统”二字:在技艺上,专注于还原耀州瓷经典器型与古法工艺,每一道制瓷工序都力求贴合历史原貌,让千年瓷艺的本真滋味得以保留;在传承方式上,坚持家族口传心授的模式,将祖辈积累的制瓷诀窍与经验,手把手传递给新一代学习者。对咱们社区居民来说,王家瓷坊就像一个“移动的耀州瓷历史课堂”,在这里不仅能看到古法制瓷的全过程,更能听懂“镇馆之宝”背后的文化故事,读懂传统技艺的坚守之美。

桥上李家瓷坊:传匠心,让“传世佳作”讲好故事

离开王家瓷坊,实践团紧接着走进了桥上李家瓷坊。一踏入瓷坊,非遗传承人李钟楼老师便以饱满的热情,向大家讲述了李家与耀州瓷的深厚渊源——从其父李升科的匠心坚守,到姐姐李竹玲的创新探索,一代代人的传世佳作,不仅展现了高超的制瓷技艺,更将“精益求精”的工匠精神刻进了每一件瓷器的纹路里。

相较于王家瓷坊的“守经典”,李家瓷坊更侧重“传精神”:在技艺表达上,不局限于还原传统器型,更注重在作品中融入创作者的艺术思考,无论是釉色的调配还是纹饰的设计,都带着鲜明的个人风格与时代印记;在传承理念上,李家不只是教 “手艺”,更注重传“匠心”,通过家族成员间的耳濡目染,让“耐住寂寞、做好每一件作品”的理念代代相传。对社区而言,李家瓷坊的故事让我们明白:非遗不只是冰冷的技艺,更是有温度的精神传承,这种专注与坚持,同样能激励我们在日常生活中做到精益求精。

李和平技艺工作室:谋创新,让“古老瓷艺”焕新活力

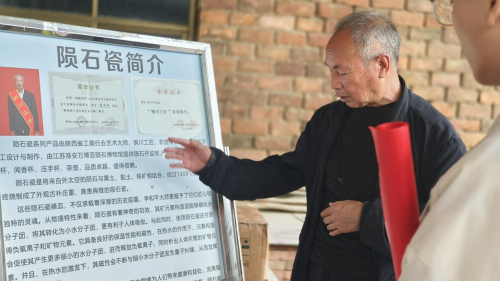

在当地镇政府的牵线搭桥下,实践团还拜访了守正创新的铜川技艺大师李和平先生。在李和平的工作室里,传统与现代碰撞出别样火花:他既带领团队深耕耀州瓷的核心技艺,解开古老瓷艺的“神秘面纱”,又积极尝试将现代设计理念、生活需求融入创作,让耀州瓷从 “博物馆展品” 变成 “百姓生活好物”。

与前两大瓷坊相比,李和平的工作室更突出“创新”特质:在技艺上,守住“古法”根本,又大胆突破“旧规”,比如开发更符合现代审美的瓷具、将红色文化元素融入纹饰;在传承模式上,打破 “家族传承” 的局限,积极与高校、文化机构合作,还通过新媒体分享制瓷过程,吸引更多年轻人关注耀州瓷。对社区文化建设来说,李和平的实践提供了宝贵思路——非遗不是“老古董”,只要找对创新方向,就能从“活下来”走向“火起来”,这也为我们社区挖掘文化特色、激活传统元素提供了借鉴。

此次西安翻译学院“三下乡”实践团对铜川三大瓷坊的探访,不仅为非遗传承积累了珍贵资料,更让我们看到了传统技艺在坚守与创新中焕发的蓬勃生机。这三大瓷坊,就像三颗串联起耀州瓷过去、现在与未来的明珠:王家瓷坊守住了 “根”,李家瓷坊传递了“魂”,李和平工作室点亮了 “未来”。

希望通过这段故事,能让更多社区居民了解非遗、爱上非遗。未来,也期待我们社区能借鉴这些传承经验,挖掘身边的文化宝藏,让传统与现代交融,让文化之美走进生活的每一个角落!(作者:西安翻译学院学生会“古瓷新韵”实践团)、

附:团队成员信息

单 位:西安翻译学院学生会

团队成员:张子行 张子轩 高丽媛 刘子涵

何东阳 尹欣雨 龚荷淳 仲柯鑫