先锋青年网-青年社会实践基地

来源:先锋青年网日期:2025/09/07 22:35通讯员:中国海洋大学张笑天人气:

实践启程:以行动唤醒石刻记忆

为深入学习贯彻习近平文化思想、挖掘青岛石刻文化价值,2025年8月22日至9月1日,中国海洋大学“石上生花”三下乡实践团队聚焦青岛古代石刻,开启古代石刻文字图像搜集与整理研究之旅,穿梭于博物馆、山川与古迹间,为这些承载历史记忆的石刻“留影存档”,让沉睡的石刻文物“活”起来。实践中,队员们不仅考察了青岛各地的石刻,还去采访了石刻保护工作者马龙腾先生。在考察和访谈的交融中,队员们一步步探索石刻的奥秘和意义,切实的感受到了石刻独有的魅力。

首站青博:邂逅北魏造像的艺术瑰宝

团队首站来到了青岛博物馆,其中北魏石佛造像,又称“双丈八佛”,是青岛博物馆的镇馆之宝之一。它造型古朴,线条流畅,两尊佛像高均达一丈八尺,采用石灰岩材质以单体圆雕法雕刻而成,佛像高肉髻,面型削瘦适中,深目微笑。内着僧祇支,外着褒衣博带式正披,衣纹断面呈“V”字形,下穿长裙,跣足站于莲花座上,下有方形须弥座。右手上扬施无畏印,左手下垂施与愿印,雕刻技法娴熟,神态栩栩如生,是我国唯一保存完整的“两佛并立”式的北朝造像,对于研究北魏时期的社会政治、宗教信仰以及石雕艺术的发展具有重要意义,体现了北魏时期佛教造像的艺术风格和文化内涵。队员们仔细观察佛像的雕刻工艺、文字题刻,试图捕捉北魏时期石刻艺术的神韵,为后续研究积累第一手视觉资料。

崂山寻迹:解码山海间的石刻文明

随后,团队奔赴崂山,崂山石刻是崂山历史文化的重要载体,其内容丰富、年代久远、分布广泛,具有极高的历史、文化和艺术价值。崂山最古的摩崖刻石镌于西晋太安二年(303年),此后,自元、明两代起,崂山刻石渐多,逸士题咏、名人著述、大道高僧的玄机禅语不断上石,形成了宫观寺院碑碣林立、高山古洞摩崖连壁的景象。代表石刻有邱长春摩崖诗刻、元太祖成吉思汗圣谕刻石、山海奇观石刻、光我河山石刻等等。队员们分太清、华严两条路线分别进行考察。太清景区内,石刻或隐于苍松翠柏间,或傍于潺潺溪流旁,有的镌刻着道家经典语句,有的记录着历史典故;华严路线上,石刻同样精彩纷呈,文字与山海景致相互映衬。队员们徒步前行,边听边拍边感受,不放过任何一处石刻,认真拍摄、记录,山间回荡着相机快门声与队员们的交流探讨声,每一张照片都凝聚着对石刻文化的珍视。

大枣园驻足:触摸清代牌坊的家族精神

第三站,团队来到大枣元牌坊。大枣园牌坊位于山东省青岛市李沧区湘潭路街道大枣园村,是青岛地区唯一幸存的功德石牌坊,始建于清康熙二十四年(1685年),是朝廷为表彰王柱今、王懿祖孙三代的功名政绩而立。牌坊由两座组成,沿街依次跨路而建,东牌坊正间上枋中间横向刻有“龙章三锡”四个大字,右边竖刻“皇清康熙二十四年岁次乙丑仲春吉为”,左边竖刻“诰封中大夫王柱今立”,中间下枋竖刻王柱今三次被封官职之事。西牌坊正额两面均自右至左横刻“义方式训”四个楷体大字,下层横额竖刻王柱今的三个儿子及孙子王懿科举中第排名情况。大枣园牌坊历经多次破坏,2002年,李沧区政府拨付专项资金对牌坊进行全面修复,使其恢复原貌。它是山东省仅存的两处古代功德牌坊之一,具有极高的历史文化价值,承载了王氏家族崇尚节义、敦厚恭谨的精神追求,是青岛历史文化的重要见证。

平度探秘:品读汉碑与天柱山的文化底蕴

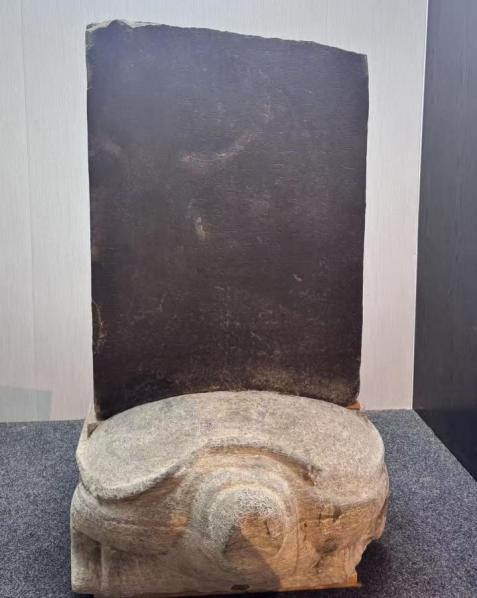

最后,团队前往平度博物馆和天柱山。在平度博物馆中,队员们见到了镇馆之宝王舍人碑,王舍人碑是东汉光和六年(183年)刊立的碑刻,碑为螭首龟趺形制,这种造型在晋以后成为较普遍的形制,但在存世汉碑中,此碑是仅见之例。碑文为隶书,据碑文内容推测,碑主王君为汉舍人,可能是灵台待诏之一,属太史令,掌管天文律历之事,对于研究东汉时期的官职制度和天文历法等方面具有一定的参考价值。并且其书法艺术价值极高,在笔画上夸张了“蚕头雁尾”的笔势,横画和捺画收笔时向上大幅度挑起,为其他汉隶所少见;在结字上一反汉隶扁方之常格,有意拉高了字形,形成了自己的独特风格,开启了楷书的先河,是学习隶书的极好范本。

在天柱山,团队有幸采访到马龙腾先生。马先生讲解生动有趣且热情满满,他不仅亲自带队员上山考察,将石刻背后的历史渊源、文化内涵娓娓道来,让队员们亲眼感受石刻的力道和笔法,把看似冰冷的文物讲得鲜活生动,还主动拿出自己收集多年的石刻研究收集让队员们翻阅。在马龙腾先生的讲解下队员们深刻体会到了什么是文化保护和文化自信。马龙腾先生说:“你问我讲,这就是文化自信。文物不讲是死的,只有讲了才是活的。”让队员们对天柱山石刻有了更深刻、鲜活的认识,也为此次石刻搜集整理工作注入了更生动的内容。

实践沉思:石上生花处,文脉永续长

十余天的青岛古代石刻探寻之旅,于队员们而言,不仅是一场行走的文化考察,更是一次深刻的精神洗礼与思想升华。此次实践,我们收获的远不止装满相机的石刻影像与详尽的文字记录。更重要的是,我们真正理解了 “文化自信” 并非抽象的概念,它就藏在北魏佛像的微笑里,刻在崂山石刻的笔锋中,融在马龙腾先生 “文物不讲是死的” 的坚守里。这些静静伫立的石刻,是历史留给当代的文化基因库,它们见证过王朝更迭、信仰变迁,却始终以沉默的姿态等待被解读、被传承。

作为青年学子,我们既是石刻文化的 “记录者”,更应成为文脉传承的 “接力者”。未来,我们不仅要将此次搜集的资料转化为更具传播力的研究成果,让更多人看见青岛石刻的魅力,更要带着此次实践中收获的文化敬畏与责任担当,主动参与到文化遗产保护的行列中。因为我们深知,每一块石刻都是文明的 “活化石”,只有当更多人愿意走近它、读懂它、守护它,才能让 “石上生花” 的奇迹永续,让中华优秀传统文化在新时代焕发出更持久的生命力。(作者:中国海洋大学张笑天)